Ce que le système immunitaire fait

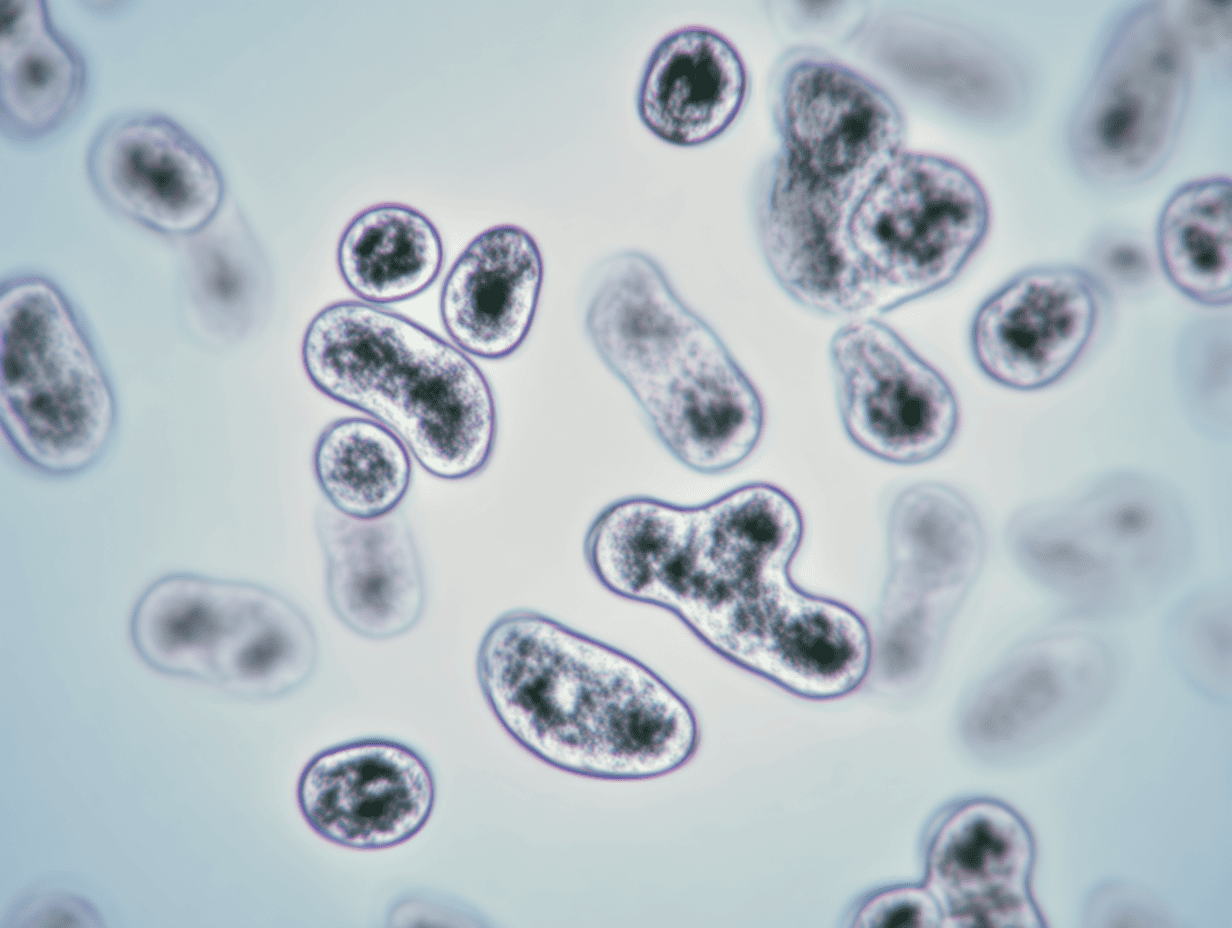

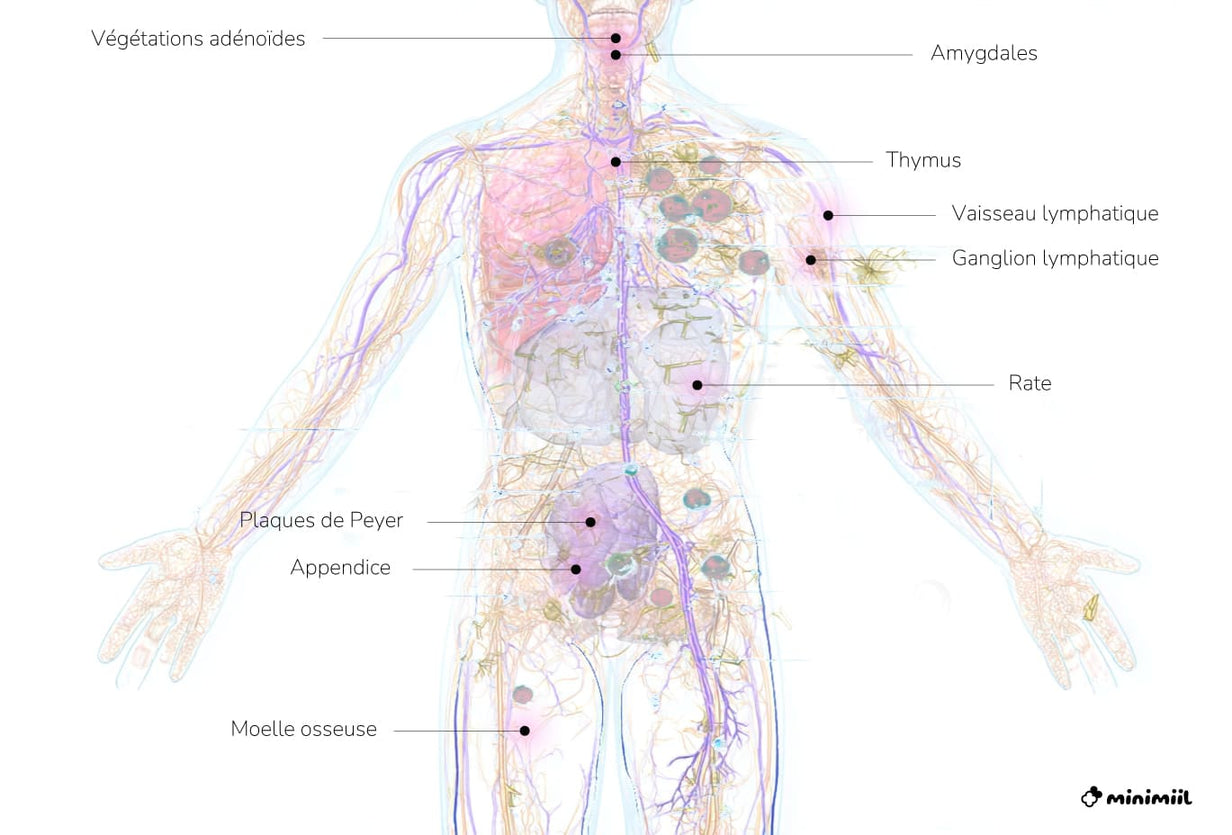

Notre immunité repose sur un ensemble complexe de cellules spécialisées(macrophages, lymphocytes, cellules dendritiques…) qui coopèrent pour reconnaître et éliminer les agents pathogènes. Un organe clé dans ce processus est le thymus, qui produit des lymphocytes T. Avec l’âge, ce dernier s’atrophie, un phénomène appelé thymosénescence, qui affaiblit la production de cellules immunitaires efficaces¹ ⁸.Des recherches récentes ont montré qu’il est possible, chez l’animal, de réactiver la fonction du thymus via certaines molécules, comme le RANKL, avec des effets positifs sur la réponse immunitaire et la production de lymphocytes¹.

Alimentation, vitamines et hygiène de vie : les bases incontournables

L’alimentation joue un rôle essentiel dans le fonctionnement normal du système immunitaire. Une alimentation variée, riche en micronutriments, permet de couvrir les besoins en vitamines et minéraux impliqués dans la réponse immunitaire⁷ ¹¹.

- Vitamine D : elle participe à la régulation de la réponse immunitaire et de l’inflammation. Sa carence est fréquente, notamment en hiver. L’ANSES recommande un apport encadré et adapté à chacun, via l’alimentation, l’exposition au soleil ou une supplémentation raisonnée ¹¹.

- Zinc, fer, vitamines A, B9, B12, C, E : ils soutiennent la formation et l’activation des cellules immunitaires⁷.

- Activité physique modérée : elle stimule la circulation et améliore la vigilance immunitaire, en réduisant notamment le risque d’infections respiratoires aiguës⁶.

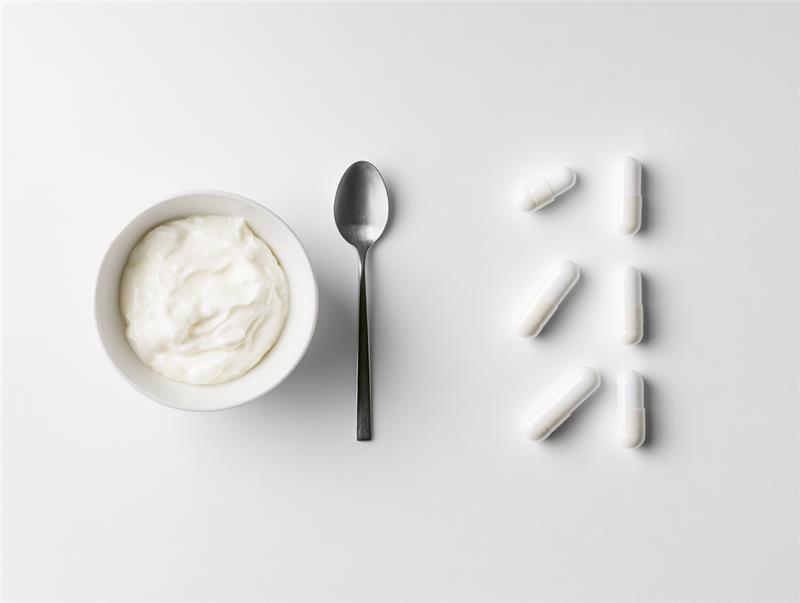

Compléments alimentaires : utiles ou risqués ?

Certains compléments alimentaires, notamment à base de plantes, sont proposés pour soutenir l’immunité. Cependant, l’ANSES alerte sur le risque de déséquilibrer la réponse immunitaire en cas d’usage inapproprié ou prolongé¹⁰.Certaines plantes(échinacée, curcuma, griffe du chat…) peuvent agir comme des anti-inflammatoires et, dans certains cas, entraver la réaction immunitaire nécessaire face à une infection¹⁰. Il est donc recommandé de ne pas les consommer sans avis médical, surtout en période de maladie ou en cas de terrain immunodéprimé.

Immunité affaiblie : mieux comprendre les déficits

Les déficits immunitaires peuvent être :

- Primitifs, d’origine génétique (ex. : déficit immunitaire combiné sévère)⁴ ;

- Secondaires, liés à l’âge, à une maladie chronique (diabète, VIH, cancer), ou à un traitement (chimiothérapie, immunosuppresseurs)⁴.

Ils se traduisent souvent par des infections répétées, une réponse vaccinale diminuée, ou une sensibilité accrue à certaines maladies. Leur prise en charge repose sur un diagnostic précis, un suivi médical spécialisé et parfois des traitements comme les immunoglobulines ou une greffe de cellules souches ⁴.

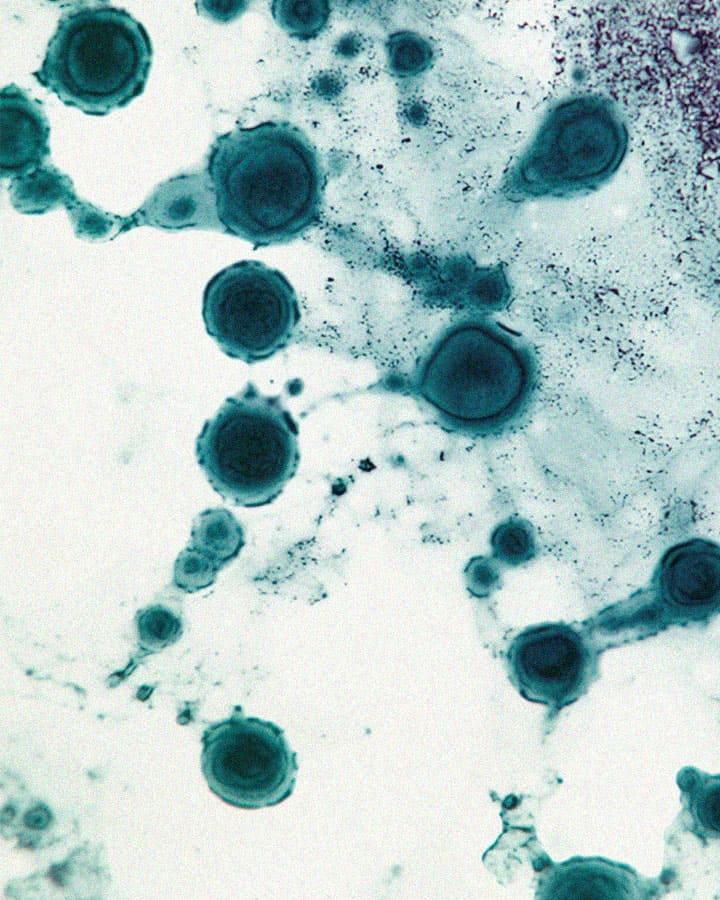

Quand l’immunité devient déséquilibrée : les maladies auto-immunes

Certaines pathologies résultent d’un dérèglement du système immunitaire, qui se met à attaquer les propres cellules de l’organisme. Ce sont les maladies auto-immunes(polyarthrite rhumatoïde, lupus, diabète de type 1, sclérose en plaques…)⁵.Ces maladies touchent environ 8 % de la population, majoritairement des femmes, et sont d’origine multifactorielle : génétique, hormonale, environnementale… ⁵. Il n’existe pas de traitement curatif, mais des thérapies ciblées permettent de moduler la réponse immunitaire et de limiter les symptômes⁵.

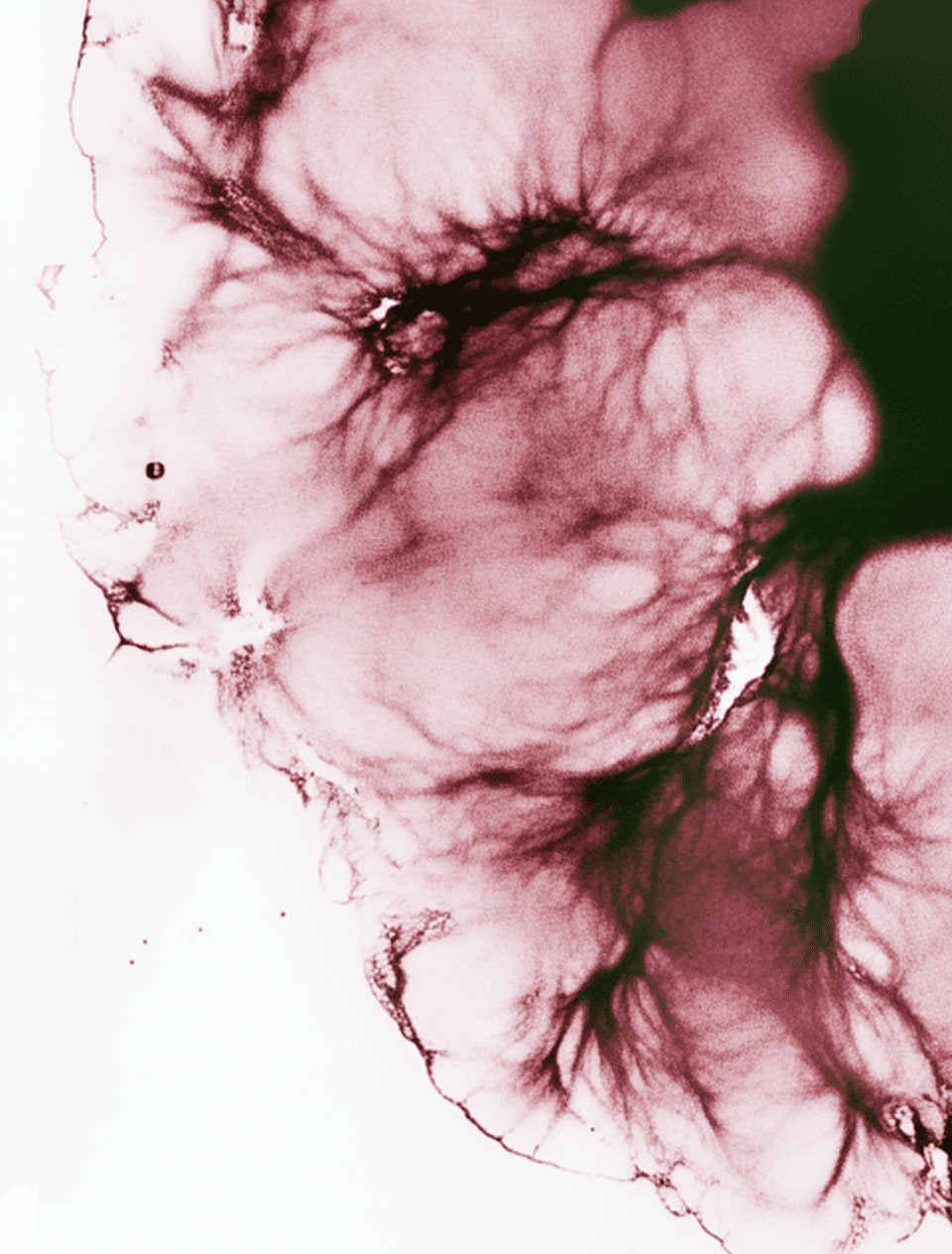

La vaccination : un pilier reconnu de la protection immunitaire

Comme le rappelle l’OMS, les vaccins permettent de simuler une infection de façon contrôlée pour apprendre au système immunitaire à reconnaître un agent pathogène, sans exposer à la maladie¹².Ils favorisent la production d’anticorps et de lymphocytes mémoire, capables d’intervenir rapidement lors d’une infection réelle. Plusieurs types de vaccins existent(atténués, inactivés, à ARNm, etc.), chacun adapté à un profil ou un contexte particulier¹².La vaccination reste l’un des moyens les plus efficaces pour prévenir certaines maladies infectieuses, individuelles comme collectives.

Perspectives : que nous apprend la recherche ?

La recherche progresse rapidement sur l’immunité. L’Institut Curie, l’Inserm, le CNRS et d’autres acteurs explorent de nouveaux mécanismes :

- Les macrophages peuvent puiser leur énergie dans les bactéries qu’ils digèrent, ce qui renforce leur efficacité même en situation de stress nutritionnel² ³.

- De nouvelles pistes ciblent le métabolisme cellulaire, l’autophagie, ou la voie mTOR, avec l’objectif de rééquilibrer l’immunité, notamment chez les personnes âgées⁸ ⁹.

Ces travaux laissent entrevoir des stratégies personnalisées pour renforcer les défenses naturelles de manière ciblée.